|

Il

segreto al di là del giudizio

Su Artaud

di Vincenzo Cuomo

Il Vuoto che era già in me. È sufficiente questo movimento di luna che mi fa chiamare quel che rifiuto e rifiutare quel che ho chiamato. A. Artaud, Nuove rivelazioni dell’essere (1937)

Cogne et foutre Buona parte dell’opera di Artaud può essere interpretata come un vasto, ripetuto, incalzante commentario critico al giudizio cui la società, la morale, l’istituzione manicomiale avevano sottoposto il suo corpo. In che cosa consista il giudizio, quali conseguenze comporti, quali siano le strade che un corpo può intraprendere per sottrarsi ad esso e alla colpa e al debito cui è condannato in quanto “sotto giudizio”, sono i problemi che egli affronta, per quanto in una scrittura polimorfica e delirante. L’esperienza dell’essere sotto giudizio ha a che fare con i problemi della colpa e del debito, ma anche con la centralissima questione del dolore, che è sempre quello di un corpo e di quel corpo che Artaud è prima che quel dolore possa essere descritto, commentato, interpretato dai discorsi degli altri, e così derubato, sottratto attraverso le strategie del senso. Innanzitutto, come opera il giudizio? Sempre attraverso una condanna? C’è una differenza tra il giudizio di approvazione e il giudizio di condanna? Oppure, la differenza è solo apparente e tutti i giudizi sono, in effetti, giudizi di “condanna”? Il giudizio esplicito di condanna appare come un chiaro meccanismo di esclusione (del condannato) e di inclusione (di chi condanna all’interno della cerchia sociale dei benpensanti): colui che subisce la condanna è escluso dalla communitas1, intesa come sistema di reciproco dono/debito e reso “colpevole” attraverso la sottrazione della possibilità di sdebitarsi e riabilitarsi. Il giudizio di condanna marchia a vita e rende la condizione di colpa una condizione da cui sembra impossibile uscire con le proprie forze. Esso è sempre un giudizio definitivo, un dernier jugement, come quello divino. Anche se, come ha correttamente sostenuto Deleuze, sulla scorta di Nietzsche2, il giudizio divino si fonda su di un debito infinito contratto dall’esistente nei confronti della divinità, tanto che l’esistenza stessa risulta irrimediabilmente connotata dalla colpa, mentre alla base del giudizio sociale di condanna (così come in quello specificatamente giudiziario) ci sarebbe pur sempre la possibilità del risarcimento del debito contratto, secondo “rapporti finiti”, Artaud ritiene che la società sia capace di emettere giudizi di condanna definitivi, come quello divino; giudizi di condanna che segnano il corpo dell’uomo, lo invadono di sensi di colpa fino ad ucciderlo, o “suicidarlo”, come egli ebbe ad esprimersi a proposito di Van Gogh. Si introdusse dunque nel suo corpo, questa società assolta, consacrata, santificata e invasata, cancellò in lui la coscienza soprannaturale che egli aveva appena assunto, e, un’inondazione di corvi neri nelle fibre del suo albero interno, lo sommerse con un ultimo sobbalzo, e, prendendo il suo posto, lo uccise. Perché la logica anatomica dell’uomo moderno è proprio di non aver mai potuto vivere, né pensare di vivere, che da invasato3.

Anche il giudizio di approvazione, tuttavia, non sfugge, come si sa, al meccanismo generale del giudizio, che è sempre ragione di esclusione, di debito e di colpa: approvare qualcosa di qualcuno implica una “separazione” di qualcosa (discorsi, azioni, comportamenti, aspetti caratteriali) che si approva da qualcosa d’altro che non si approva. Il giudizio di approvazione è forse lo strumento principale attraverso cui l’educazione familiare ha costruito storicamente il soggetto nevrotico moderno, dominato dai sensi di colpa derivanti da un super-io spietatamente esigente nella sua caratterizzazione di Ideale dell’io. Il giudizio che “approva” il soggetto è, quindi, anche sempre un giudizio che lo condanna al disprezzo di sé e all’infinito debito nei confronti di un ideale cui non riesce a corrispondere. Pour en finir avec le jugement de Dieu4, in questa prospettiva, non è solo l’ultimo testo di Artaud ma anche lo scopo ultimo della sua opera. Ed è sempre questione di corpi, secondo Artaud. Il giudizio ritaglia, scarta, espelle il corpo dal corpo, potremmo dire. Gli sottrae sempre qualcosa, dalla nascita. Gli impone un’organizzazione e produce, quindi, in esso, scarti, rifiuti. Tra gli organi biologici e l’organizzazione simbolica degli stessi Artaud non fa differenza: è l’organizzazione simbolica che stabilisce ciò che, nel corpo umano, è scarto e rifiuto da condannare da ciò che non lo è ed è da approvare. L’uomo è malato perché è mal costruito. Bisogna decidersi a metterlo a nudo per grattargli via questa piattola che lo rode mortalmente, dio, e con dio, i suoi organi.

Legatemi

se volete, Il gesto più elementare che compie Artaud è, quindi, quello del rifiuto violento e “corporeo” del sistema del giudizio, sistema che si identifica con l’organizzazione stessa del corpo. Per rifiutare il “sistema del giudizio” non bisogna adoperare il giudizio, ma bisogna violentemente colpirlo attraverso i proiettili sonori, attraverso le interiezioni gettate contro di esso6 o anche attraverso dei veri e propri colpi fisici, come quelli che egli infligge ai suoi disegni. Artaud, in questo suo gesto elementare, in questa gestualità violentemente corporea, colpisce per distruggere, per far del male al sistema del giudizio. Il suo è un combattimento che contrasta il giudizio non solo perché lo affronta sul piano di una lotta tra forze, mettendone così fuori gioco il dispositivo “debitorio” e colpevolizzante, ma soprattutto perché, lottando contro di esso, lotta a favore di qualcosa, lotta per “farsi un corpo senza organi”. Su questo punto l’interpretazione di Deleuze coglie nel segno:

Artaud – egli scrive – presenta questo “corpo senza organi” che Dio ci ha rubato per far passare il corpo organizzato senza il quale non si potrebbe esercitare il suo giudizio. Il corpo senza organi è un corpo affettivo, intensivo, anarchico, che comporta solo poli, zone, soglie e gradienti. Una potente vitalità non organica lo attraversa. […] Farsi un corpo senza organi, trovare un corpo senza organi è la maniera di sfuggire al giudizio7. Ciò nonostante, la nozione di “corpo senza organi” in Artaud mantiene una paradossalità che, in fondo, Deleuze riduce drasticamente, fin quasi ad eliminarla, nel momento in cui l’interpreta come il “campo di registrazione” di quel che egli chiama i divenire (vegetale, animale, donna, bambino, stella…), o, detto diversamente, come la “superficie di registrazione” di intensità attraverso le quali l’individuo sperimenta, attraverso la dissoluzione della sua forma organica, la vita profonda dell’essere. Il corpo intensivo – cui Deleuze riconduce la paradossalità e l’aporeticità del corpo senza organi artaudiano – è un corpo che, seguendo linee di fuga e di deterritorializzazione8, è da un lato un corpo “selettivo”, in quanto sceglie la strada dell’espressione della potenza dell’essere in un “modo” d’essere, dall’altro è corpo che mette in atto una strategia di “aggiramento” del simbolico e dell’organico, strategia che non produce “scarti” né li riutilizza in qualche modo, ma li lascia essere come un “fuori” a-vitale, come un “fuori” derivante dagli scarti dei sistemi molari e simbolici. Il corpo intensivo, quindi, manifesta la potenza dell’essere in un modo d’essere, sfuggendo così al potere del giudizio ma, con ciò stesso, lasciando essere tale potere come un “fuori” produttore di morte e di mortificazione del corpo. Insomma, il corpo intensivo, in quanto corpo vitale, sfugge continuamente alla “presa” del giudizio, ma al contempo lascia intatto nono solo questo potere ma, soprattutto, la sua capacità di mortificare il corpo, insinuandosi al suo interno, invadendolo con i suoi “organi”. Il discorso di Artaud è, invece, più complicato e paradossale. La sua nozione di “corpo senza organi” deve essere intesa, in prima approssimazione, come la sintesi paradossale e aporetica di due spinte simultanee: la spinta all’esplosione dell’organismo e la spinta all’inclusione in esso di tutti i suoi scarti. È come se Artaud avesse tentato continuamente di pensare e tenere insieme l’impossibile: da un lato l’impulso a distruggere, con l’organizzazione corporea, anche tutti gli scarti e i rifiuti che strutturalmente produce ogni “sistema simbolico”; dall’altro l’impulso a “trattenere” nel corpo i suoi stessi rifiuti fino a distruggerlo per implosione. Far saltare con l’organizzazione del corpo il “sistema del giudizio”, oppure distruggerlo trattenendo nel corpo gli scarti di quella “organizzazione”. Insomma, gli scarti, i rifiuti o si gettano violentemente contro il sistema che li ha prodotti (e che li produce incessantemente) oppure a quel sistema non “gliela si dà vinta” e, quindi, lo si distrugge impedendo che i rifiuti (dell’organismo) escano dall’organismo.

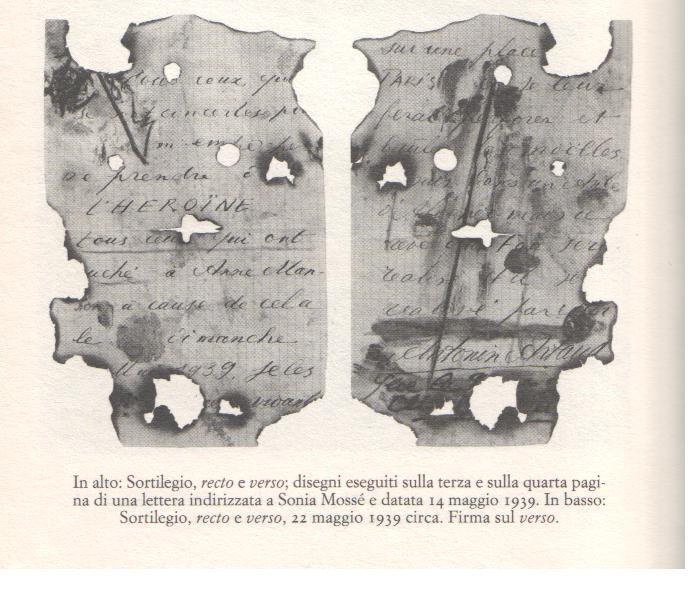

Là dove si sente puzza di merda si sente l’essere. L’uomo avrebbe potuto benissimo non cagare, non aprire il sacco anale, ma ha scelto di farlo come avrebbe scelto di vivere invece di accettare di vivere morto9. […] Resta che vengo soffocato non so se sia un’azione ma opprimendomi così di questioni fino all’assenza e al niente della questione si è fatta pressione fino a soffocare in me l’idea di un corpo e di essere un corpo, ed è allora che ho sentito l’osceno ed ho scoreggiato di sragione e d’eccesso e della rivolta del mio soffocamento. Perché mi si opprimeva Perfino nel mio corpo Fino nel corpo ed è allora che ho fatto saltare tutto perché nessuno mi tocchi mai più nel corpo10. Negli scritti di Artaud c’è, tuttavia, un motivo ricorrente attraverso il quale l’impossibilità che segna la sua concezione del corpo trova, a mio avviso, una soluzione inaugurando, al contempo, una differente strategia per mettere fuori gioco il giudizio. Si tratta del motivo del “dolore proprio” e del “vuoto”. Prima di parlarne, tuttavia, ritengo utile riferirmi ad uno scritto di Derrida che mi dà la possibilità di porre la questione del rapporto tra corpo e opera in Artaud su di un piano interpretativo che, a differenza di quello di Deleuze, è di sicuro più vicino alla paradossalità dell’esperienza di Artaud11. In Forcener le subjectile, Derrida elabora un’interpretazione complessiva della paradossale non-opera del poeta-artista francese, attraverso il grimaldello di un’antica e desueta parola, forse francese o italiana: subjectile, soggettile. Artaud la utilizza tre volte nei suoi scritti, per parlare dei suoi disegni (nel 1932, nel 1946, nel 1947). Infatti, il “soggettile” indica innanzitutto il “supporto” materiale dell’opera figurativa. Ma in Artaud assume connotazioni aggiuntive inedite. È sì supporto ma anche soggetto, indica la passività della materia ma anche quella del “soggetto” (nel senso dell’esser soggetto a); indica un “giacere” (dal latino iaceo-iacēre) ma anche, nello stesso tempo, un “lanciare” (dal latino iacio-iacĕre); ha a che fare, quindi con la “gettatezza” dell’essere al mondo e con il “gettare” (jeter) e il “progettare” (projeter)12. Il soggettile cos’è? – si chiede Derrida. Qualsiasi cosa, tutto e qualsiasi cosa? Il padre, la madre, il figlio e io? Per fare buon peso, perché possiamo dire la soggettile, è anche mia figlia, la materia e lo Spirito Santo, la materia e la forma delle forme, il supporto e la superficie, la rappresentazione e l’irrappresentabile, una figura dell’infigurabile, l’impatto del proiettile, il suo bersaglio e la sua destinazione, l’oggetto, il soggetto, il progetto, il soggiacente di tutti questi getti, il letto del succube e dell’incubo […], ciò che porta tutto in gestazione, che gestisce tutto e partorisce tutto, capace di tutto. […] Tutto e il resto, ecco ciò che è senza esserlo13. Questo “soggettile”, che Artaud è e non è nello stesso tempo, questo soggettile che è ricevuto e subìto alla nascita e che, nello stesso tempo, è capace di partorire nuove forme, questo in-nato (in-né) di cui egli parla, che c’è da sempre e che, nello stesso tempo, può e deve nascere, insieme passato e futuro, succube e supplizio, suppôt et suppliciation, questo soggettile è aggredito da Artaud e, nello stesso tempo, salvaguardato, custodito. Scrive Artaud a proposito dei suoi disegni: Le figure sulla pagina inerte non dicevano nulla sotto la mia mano. Mi si offrivano dei cumuli che non ispiravano il disegno, e che potevo sondare, tagliare, raschiare, limare, cucire, scucire, mutilare, lacerare e sfregiare senza che mai il soggettile per parte di padre o per parte di madre si lamentasse14. In effetti, è questo il punto, evidenziato anche da Derrida: il soggettile non si lamenta, solo Artaud lo fa. Eppure il corpo a corpo con il linguaggio e con le forme che Artaud intraprende sin dal periodo dell’internamento a Rodez, questo violento corpo a corpo trova sì nell’impassibilità del linguaggio e delle immagini il suo limite strutturale, ma anche la sua verità. Per comprenderlo bisogna rispondere a due domande: la prima, seguendo Derrida: qual è l’opera che Artaud produce attraverso questo “forsennamento” del soggettile?; la seconda, che in parte va oltre le argomentazioni di Derrida, deve essere, invece: qual è la ragione del dolore cui Artaud si sente rimandato come suo proprio, come suo proprio dolore? Conosco uno stato fuori dallo spirito, dalla coscienza, dall’essere, e dove non ci sono più né parole né lettere, ma in cui si entra per gridare e per colpi. E non sono più suoni o sensi a venir fuori, niente parole, ma corpi. […] Pestare a morte e sborrare la faccia, sborrare sulla faccia, è l’ultima lingua, l’ultima musica che conosca, e vi giuro che ne vengono fuori corpi e che sono corpi animati15.

Allora, la risposta alla prima domanda ha a che fare con un’operazione di distruzione della scrittura e dell’immagine che lascia una traccia di sé nell’opera stessa. La traccia del forsennamento della scrittura e del disegno è qualcosa che resta e che conserva i maltrattamenti dell’opera nell’opera. La scrittura è anche la condizione di possibilità della sua distruzione, vuol dire Derrida; la scrittura – ovviamente una scrittura che ha distrutto il suo fonetismo ed è diventata pittogramma – questa scrittura è l’in-nato, sia nel senso che è il passato immemoriale cui il soggetto è assoggettato, sia nel senso che è l’eterno non-nato che può ricevere ogni forma (come la chra di cui parla Platone nel Timeo) così come ogni distruzione delle forme. La non opera di Artaud è possibile solo in quanto scrittura, lacerata, perforata, maltrattata con tutte le forze, ma scrittura.

Arrestato direttamente sulla superficie, il proiettile maltratta il supporto con tutti i fantasmi che lo abitano, gli spettri di una storia di dio […], gli spiriti in incubazione. Ma, con lo stesso doppio colpo, conferisce consistenza a ciò che attacca, lo incorpora all’opera, ne fa una parte dell’espressione in via di introiezione, trattiene l’escremento nel momento stesso dell’espulsione, giusto nel momento della separazione, vale a dire del segreto. Ecco il suo segreto, insieme custodito ed esibito, guadagnato ma perduto nella sua esposizione. Il segreto è, come indica il suo nome, la separazione. Partizione e parto16. Secretum Dobbiamo ora tentare di rispondere alla seconda domanda, quella circa il dolore di (e in) Artaud, perché è tramite essa che si chiarirà l’altra strategia messa da lui in campo per “farla finita con il giudizio”. C’è qualcosa che la scrittura può conservare solo come strutturalmente perduto e come sua impossibilità: il dolore del soggetto. Non il “senso” del dolore, ma il dolore proprio, quella ferita che solo il soggetto, ad esempio Artaud in quanto è un corpo che è questo corpo, sente. Tuttavia, quando Artaud parla del dolore piantato “come un cuneo” nel suo corpo e nel suo spirito non intende solo la sofferenza subìta a causa dell’Altro (la Società, il Manicomio…), ma intende anche, e soprattutto, un dolore radicale e iniziale. Intende, innanzitutto, un dolore proprio e iniziale che, tuttavia, gli è stato rubato, gli è stato sottratto sin dalla nascita. Questo dolore ha anche un altro nome: nulla. Artaud a volte si riferisce ad esso come “al nulla che porto”. Questo dolore è il suo proprio nulla, il vuoto, il segreto, vuoto e insensato, che lo singolarizza. Pormi di fronte alla metafisica che mi sono fatto in funzione di questo nulla che porto17.

Da questo dolore piantato in me come un cuneo, nel centro della mia più pura realtà, in questo luogo della sensibilità in cui i due mondi del corpo e dello spirito si congiungono… […]18 Per me c’è il dolore perpetuo e l’ombra, la notte dell’anima, e non ho voce per gridare19. Ho scelto il dominio del dolore e dell’ombra come altri l’irradiarsi e l’ammassarsi della materia. Non opero nell’estensione d’un dominio qualsiasi. Opero nell’unica durata20. Prima di tentare di commentare tali enunciati, per poi recuperare la questione della “critica al giudizio”, vorrei tornare a Deleuze e ad un testo in cui compare, per quanto quasi solo a titolo esemplificativo, il nome di Artaud e il problema del dolore e del suo eventuale senso. Il testo in questione è Logica del senso, in cui si trovano alcune famose pagine dedicate al nesso tra l’accadere degli stati dei corpi e il senso di tale accadere. È proprio in questo snodo teorico che troviamo, ripetutamente, l’esempio della ferita e, quindi, del “dolore”. Deleuze – recuperando ed interpretando la concezione dell’antico stoicismo relativa al rapporto tra l’incorporeità del senso e la corporeità dell’essere – definisce il senso come «il bagliore, lo splendore dell’evento»21. L’evento non è l’accadimento, non è ciò che attualmente accade, ad esempio questa ferita, ma è in ciò che accade. Ed il senso è l’evento compreso, l’evento rappresentato. Quindi, mentre l’accadimento è corporeo e si situa su di un piano temporale cronologico, l’evento è incorporeo e accade su di un piano temporale aionico. Tuttavia, per Deleuze l’eternità aionica non trascende gli accadimenti corporei, ma è ontologicamente dipendente da essi, in quanto è continuamente prodotta da essi. Se c’è questa ferita, allora si dà l’evento del suo senso: “passato” eterno, incorporeo ed impersonale ma “prodotto” dall’accadere corporeo. L’eterno, quindi, non trascende il tempo, ma è prodotto del passare del tempo. È creato continuamente, in quanto (eterno) passato. Questa ferita è accadimento contingente, ma il suo senso è eterno. Da qui discende la fondamentale scelta etica di Deleuze: diventare degni di ciò che accade, volendo e liberando l’evento, e il suo senso, dal semplice accadimento corporeo. Il senso è ciò che deve essere “voluto”: «Diventare degni di ciò che accade, volerne dunque e liberarne l’evento, diventare il figlio dei propri eventi, è quindi rinascere, rifarsi una nascita, rompere con la propria nascita di carne»22, volere non questa ferita, ma il suo senso eterno. Lasciamo la parola a Deleuze: Perché ogni evento è del tipo della peste, della guerra, della ferita, della morte? Ciò vuol soltanto dire che vi sono più eventi infelici che felici? No, poiché si tratta della struttura doppia di ogni evento. In ogni evento vi è certo il momento presente dell’effettuazione, quello in cui l’evento s’incarna in uno stato di cose, in un individuo, in una persona, quello che si designa dicendo: ecco, è venuto il momento; e il futuro e il passato dell’evento sono giudicati soltanto in funzione di questo presente definitivo, dal punto di vista di colui che lo incarna. Ma vi sono d’altra parte il futuro e il passato dell’evento considerato in se stesso, che schiva ogni presente, perché è libero dalle limitazioni di uno stato di cose, in quanto impersonale e preindividuale, neutro, né generale né particolare, eventum tantum […]. In un caso, è la mia vita che mi sembra troppo debole per me, che fugge in un punto diventato presente in un rapporto assegnabile con me. Nell’altro caso, sono io che sono troppo debole per la vita e la vita troppo grande per me, che getta ovunque le sue singolarità senza rapporto con me. […] Nessuno come Maurice Blanchot ha mostrato come tale ambiguità sia essenzialmente quella della ferita e della morte, della ferita mortale: la morte è a un tempo ciò che è in rapporto estremo o definitivo con me e con il mio corpo, ciò che è fondato in me, ma anche ciò che è senza rapporto con me, l’incorporeo e l’infinito, l’impersonale, ciò che è fondato soltanto in se stesso. […] È il si delle singolarità impersonali e preindividuali, il si dell’evento puro in cui egli muore come piove [il pleut]. Lo splendore del sì è quello dell’evento stesso o della quarta persona. […] Soltanto l’uomo libero può allora comprendere tutte le violenze in una sola violenza, tutti gli eventi mortali in un solo Evento, che non lascia più posto all’incidente, che denuncia e destituisce sia la potenza del risentimento nell’individuo sia quella dell’oppressione nella società23. C’è qui uno snodo teorico che conviene analizzare meglio perché, portato alle sue conseguenze ultime, mi sembra manifesti un’aporia fondamentale, forse l’aporia etica fondamentale di Deleuze. Mi si permetta, quindi, un’apparente digressione. Ci sono due aspetti della teoria deleuzeana dell’evento che, in questa prospettiva, mi sembrano interessanti. In primo luogo, perché si dia l’evento (incorporeo e virtuale, per quanto reale) è necessario che ci sia l’accadimento attuale; perché ci sia la ferita (vale a dire l’evento della ferita) è necessario che questa ferita accada. In secondo luogo, perché accada questa ferita è necessario che essa sia “sperimentata” da una qualche forma di soggettività “individuale”. Ne discende che, perché si dia “evento” e “senso”, è necessario che una soggettività individuale sperimenti un accadere e che, sperimentando tale accadere, ne sperimenti il suo trascorrere, il suo passare, il suo trasferirsi su di un piano temporale aionico. Che il “passare” del tempo, dal piano del presente degli accadimenti a quello dell’eterno passato, sia connesso necessariamente alla sua “sperimentazione” discende, a mio avviso, proprio dal suo significato etico; in altre parole, non sarebbe possibile volere l’evento negli accadimenti (la ferita, in questa ferita) senza sperimentare il continuo “passare” del presente nel passato e, quindi, degli accadimenti attuali al loro senso virtuale ed eterno. Ora, incrociando queste due considerazioni, dovremmo tuttavia concludere che vi sono almeno due accadimenti che non possono strutturalmente produrre evento e senso, in quanto non sono in grado di produrre un “passato”: la nascita e la morte. Certo, con Deleuze potremmo convenire sul fatto che “si nasce” e “si muore”, ma si nasce e si muore per gli altri. Il problema è che questi due accadimenti – di entrata nel e di uscita dal mondo, per così dire – pur essendo per gli altri non lo sono per chi nasce e chi muore. Il nascente sperimenta la non sperimentalità di una certa frattura, di una certa separazione nell’ordine dell’essere che, per quanto sia un passato nell’ordine dei processi corporei, non è un passato per lui, se non come apprensione traumatica di un accadimento senza senso. La stessa cosa vale per il morente, capace di sperimentare l’agonia del suo morire ma non l’accadimento della morte. In entrambi i casi abbiamo a che fare con un accadimento rispetto a cui o la soggettività non c’è ancora o non c’è più. Si finisce per nascere e si inizia a morire, ma non si “inizia” a nascere e non si “finisce” di morire, potremmo dire; da un lato troviamo l’impossibilità che la soggettività individuale sia prima, dall’altro troviamo l’impossibilità che essa permanga dopo. La nascita e la morte non accadendo, per la soggettività, nel tempo, non producono passato, quindi non producono l’evento del senso. Sono accadimenti privi di senso, vuoti di evento, per quanto realissimi (ma né attuali né virtuali, restando sul piano del lessico filosofico di Deleuze). Deleuze è perfettamente consapevole della difficoltà insita nella sua concezione della relazione tra evento (incorporeo) e accadimento (corporeo). Se c’è una differenza di natura tra senso e accadimento corporeo, il pensatore dell’evento – egli si chiede – non rischia di mostrarsi ridicolo nel momento in cui indica la strada del “volere l’evento”, nel momento in cui indica la strada del restare alla superficie (incorporea) del senso, quasi che fosse possibile rimanere sulla riva a guardare (contemplare) la ferita mortale, la sofferenza, la follia degli altri?24 Deleuze è consapevole almeno di questa difficoltà etica della sua teoria, anche perché l’evento e il senso non trascendono gli accadimenti, il virtuale non precede l’attuale ma è prodotto continuamente da esso, accanto ad esso: ogni ferita di un corpo è anche “la ferita”. E, in effetti, «quando Bousquet parla della verità eterna della ferita, è in nome di una ferita personale abominevole, che egli porta nel suo corpo»25. La conclusione a cui egli necessariamente arriva è che «la verità eterna dell’evento si coglie soltanto se l’evento s’inscrive anche nella carne»26. E allora «non è possibile dire in anticipo, bisogna rischiare resistendo il più a lungo possibile, non perdere di vista la grande salute»27. In concreto, sul piano dell’esistenza concreta e sul piano etico che cosa può significare questo rischiare resistendo il più a lungo possibile? Se la verità eterna dell’evento si coglie solo se l’evento s’iscrive anche nella carne, allora, conclude Deleuze, bisogna imparare ad essere il mimo di ciò che accade effettivamente, doppiare l’effettuazione con una contro-effettuazione, l’identificazione di una distanza (tale è il vero attore, o il ballerino) è dare alla verità dell’evento l’occasione unica di non confondersi con la sua inevitabile effettuazione e all’incrinatura l’occasione di stare al di sopra del suo campo di superficie incorporea, senza fermarsi allo scricchiolio in ciascun corpo28. Resta il fatto che, per Artaud, la questione della ferita e del dolore proprio sfugge proprio alla possibilità di “mimare” ciò che effettivamente accade, come vuole Deleuze. Se il dolore è qualcosa che ha a che fare con una partizione iniziale dell’essere da cui l’esistente individuale (la vita-che-esiste, dovremmo forse dire, evitando di occultare la discrasia tra “vita” ed “esistenza”, tra “essere al mondo” ed “essere nel mondo”) dipende ma come da un accadimento privo di senso, allora non sarebbe possibile “mimarlo”, a meno che non si prenda la nozione di mimo in un senso differente, come mimesi di ciò che non è evento, come mimesi del vuoto di senso, dell’insensato. Dicevamo: l’esistente “sente” la sua esistenza individuale come delimitata da due insensatezze, da due accadimenti vuoti. Ebbene, con Artaud, potremmo dire che l’esperienza stessa della singolarità, se intesa nella prospettiva dell’esistente individuale29, si radica allora in questa insensatezza dell’inizio e della fine. Certo, dal punto di vista dell’Evento Unico30, dal punto di vista dell’essere questa insensatezza non si rivela. Si manifesta solo nella prospettiva dell’esistente individuale, ma non si tratta di un’illusione. Anzi, come non pensare che non si dia un “punto di vista” dell’essere che non passi attraverso un corpo, e che, quindi, necessariamente attraverso questo vuoto di senso che delimita il corpo come il suo segreto più intimo e vuoto?

Da lungo tempo ormai ho sentito il Vuoto – scrive Artaud – ma ho rifiutato di buttarmi nel Vuoto. Sono stato vile come tutto quel che vedo. Quando ho creduto di rifiutare il mondo, so adesso che rifiutavo il Vuoto. […] quel che finora mi ha fatto soffrire è d’avere rifiutato il Vuoto. Il Vuoto che era già in me. […] Ho lottato per cercare di esistere, per cercare di acconsentire alle forme (a tutte le forme) la cui delirante illusione d’essere al mondo ha rivestito la realtà. Non voglio più essere un Illuso. Morto al mondo; a quel che per tutti gli altri è il mondo, caduto, infine caduto, salito in quel vuoto che rifiutavo, ho un corpo che subisce il mondo e rece la realtà. È sufficiente questo movimento di luna che mi fa chiamare quel che rifiuto e rifiutare quel che ho chiamato. Bisogna finirla. Bisogna troncare con questo mondo … […]. È un vero disperato che vi parla e che conosce la felicità d’essere al mondo solo adesso che ha lasciato questo mondo e ne è assolutamente separato. Morti, gli altri non sono separati. Girano ancora intorno ai loro cadaveri. Io non sono morto, ma sono separato31. A differenza di chi è morto senza averne coscienza, poiché incapace di vivere “separato”, incapace di assumere il vuoto come l’unica cosa “propria”, l’unico segreto, Artaud si accorge che solo accettando questo vuoto è possibile sfuggire al sistema del giudizio. Questo vuoto, infatti, è un vuoto di senso non riconducibile ad “operazioni di senso”, cioè non riconducibile ad alcuna “mancanza” prodotta strutturalmente dal sistema simbolico – e, quindi, dal “sistema del giudizio” che esclude e condanna. Non c’è giudizio che non si imponga al corpo attraverso una sottrazione, un furto: il furto del non essere32, il furto del vuoto d’evento. Dio, per essere, scrive Artaud, ha dovuto installarsi al posto di questo nulla che porto in me. Dio, infatti, e dopo di lui ogni altra forma di giudizio, si è insinuato in quel secretum (che deriva sempre da una “separazione”, come ricorda Derrida), in quel vuoto, sottraendolo a quel corpo per essere a scapito di quel corpo. Se il giudizio è sempre un “giudizio di dio” è perché “sutura” quel vuoto donandogli un “senso” e gettando, quindi, il soggetto in una condizione di debito infinito. È da questo dono, che è anche in furto, un furto del non essere, che il soggetto non è più capace di uscire, sdebitandosi. È a partire da questo dono-furto che il soggetto è condannato a dipendere dall’Altro. Per rifiutare Dio e il suo giudizio, quindi, non posso che riappropriarmi del mio vuoto, del mio segreto, del mio dolore, del mio singolarissimo esproprio. Dove cominciano le cose in me? Da nessuna parte. Io ho il mio nulla; in me esse hanno il loro che non può toccarmi né nascere senza di me33. […] Chi ha fatto le categorie, gli esseri, le determinazioni? Se non il doppio e l’eco? Ma chi fece il doppio e l’eco?34

Per farla finita con il giudizio Artaud rifiuta il giudizio, ma nella sola forma in cui questo rifiuto non assume forme reattive: l’accettazione, in proprio, del suo iniziale esproprio, della sua iniziale insensatezza, del Vuoto che è il suo “dolore proprio”. È questa la strada che conduce al “corpo senza organi”, ed è una strada di danza, di “danza all’inverso”. Si è fatto mangiare il corpo umano, lo si è fatto bere, per evitare di farlo danzare35. […] La peste, il colera, il vaiolo nero, esistono solo perché la danza e di conseguenza il teatro non hanno ancora cominciato ad esistere36. […] La terra si dipinge e si descrive Sotto l’azione di una danza terribile alla quale non si sono ancora fatti dare epidemicamente tutti i suoi frutti. Per Artaud, quindi, il corpo se avesse imparato a danzare non avrebbe più dovuto mangiare. Mangiare non solo sostiene l’organizzazione biologica e simbolica del corpo, ma implica sempre un incorporare (ilcibo e/o l’altro) e un rifiutare (gli scarti e/o l’altro), cioè implica lo stesso meccanismo del giudizio; tra la macchina anabolico-catabolica del corpo biologico e la macchina del giudizio c’è stretta omologia. Solo la danza, una danza capace di disorientare37 il corpo e disorganizzarlo, è capace di mettere definitivamente fuori gioco il sistema del giudizio, perché danza intorno al vuoto, al pericolo, al segreto. Pura scrittura intorno al nulla..

Note

1 Su questo punto rimando, molto liberamente, al saggio di R. Esposito, Communitas. Origine e destino della comunità, Einaudi, Torino 1998. 2 G. Deleuze, Per farla finita col giudizio, in Critica e clinica, trad. it. di A. Panaro, Raffaello Cortina Editore, Milano 1996, pp. 165-176; su questo testo e sui suoi impliciti ed espliciti riferimenti filosofici, cfr. ora G. Brindisi, Elementi per una genealogia della “dottrina del giudizio” a partire da Deleuze, in Magazzino di filosofia, n° 16, 2005, pp. 66-114. 3 A. Artaud, Van Gogh. Il suicidato della società, a cura di P. Thévenin, trad. it. di J.-P. Manganaro con la collaborazione di C. Dumoulié e E. Marchi, Adelphi, Milano 2003, p. 21. 4 A. Artaud, Per farla finita con il giudizio di dio, a cura di M. Dotti, Stampa Alternativa, Roma 2000. Su questo ultimo poema radiofonico di Artaud mi si consenta il rimando al mio Laddove c’è la macchina…(Artaud e la radio), in Id., Del corpo impersonale. Saggi di estetica dei media e di filosofia della tecnica, Liguori Editore, Napoli 2004, pp. 69-77. Cfr. anche C. Pasi, Artaud attore, Bollati Boringhieri, Torino 2000, pp. 192-208. Cfr. anche l’antologia di scritti di A. Artaud, CsO: il corpo senz’organi, a cura di M. Dotti, Mimesis edizioni, Milano 2003. 5 A. Artaud, Op. cit., p. 53. 6 A. Artaud, Iteriezioni, in Succubi e supplizi, ed. it. a cura di J.-P. Manganaro e R. Molinari, Adelphi, Milano, 2004, pp. 161-308. 7 G. Deleuze, Per farla finita con il giudizio, in Op. cit., p. 171. 8 Scrivono Deleuze e Guattari in Come farsi un corpo senna organi? (in Millepiani, II, trad. it. di G. Passerone, Castelvecchi, Roma 1996): «Perché questa lugubre schiera di corpi cuciti, vetrificati, catatonizzati, aspirati, dal momento che il CsO [corpo senza organi] è anche pieno di gioia, di estasi, di danza? […] Trovate il vostro corpo senza organi, sappiatelo fare, è una questione di vita o di morte, di giovinezza e di vecchiaia, di tristezza e di allegria. Ed è qui che tutto si gioca» (p. 7). E ancora: «Il CsO non si oppone agli organi, ma, con i suoi ‘organi veri’ che devono essere composti e disposti, si oppone all’organismo, all’organizzazione organica degli organi. Il giudizio di Dio, il sistema del giudizio di Dio, il sistema teologico, è proprio l’operazione di Colui che fa un organismo, un’organizzazione di organi» (p. 20); per tale ragione «disfare l’organismo non ha mai voluto dire uccidersi, ma aprire il corpo a connessioni che suppongono tutto un concatenamento, circuiti, congiunzioni, suddivisioni e soglie, passaggi e distribuzioni di intensità, territori e deterritorializzazioni […]. Dell’organismo bisogna conservare quanto basta perché si riformi a ogni alba» (p. 21). 9 A. Artaud, Per farla finita con il giudizio di dio, cit., p. 29. 10 Ivi, pp. 45-46. 11 Nell’interpretazione che Derrida ci ha lasciato dell’opera di Artaud è riscontrabile, ad un certo punto, a mio avviso, un radicale cambiamento di prospettiva che è riscontrabile nei suoi saggi dedicati al poeta francese. Se negli scritti critici degli anni Sessanta, Artaud veniva letto da Derrida come del tutto interno alla metafisica del “proprio” e della “riappropriazione” (nei confronti di tutti gli “espropri” subiti dalla Società; cfr. a tal proposito: Artaud: la parole souffée (1965) e Il teatro della crudeltà e la chiusura della rappresentazione (1966), entrambi pubblicati poi in Id., La scrittura e la differenza, trad. it. di G. Pozzi, Einaudi, Torino 1971, rispettivamente alle pagine 219-254 e 299-323), nei saggi degli anni Ottanta-Novanta del Novecento, il pensatore francese arriva a ribaltare questa prospettiva interpretativa fino ad intendere Artaud proprio come il pensatore dell’esproprio e del limite (vedi, in particolare, Forsennare il soggettile (1986), ed. it. a cura di A. Coriolato, Abscondita, Milano 2005; e Artaud le Moma. Interjections d’appel, Galilée, Paris 2002, ma che riprende e amplia una conferenza pronunciata al Moma di New York il 16 ottobre 1996, conferenza di cui è disponibile una traduzione italiana di G. Motta pubblicata in Rivista di estetica, n° 3 del 1996, pp. 3-46). 12 «Tra i due verbi – scrive e precisa Derrida –, l’intransitività dell’essere gettato e la transitività del gettare, la differenza appare dunque tanto decisiva quanto passeggera, vale a dire transitoria. L’essere gettato o l’essere fondato fonda a sua volta. E non posso gettare o progettare se non per il fatto di essere stato gettato io stesso, alla nascita» (J. Derrida, Forsennare il soggettile, cit., p. 29). 13 Ivi, pp. 88-89. 14 Cit. da Derrida, in Forsennare il soggettile, cit., p. 17. 15 A. Artaud, Succubi e supplizi, cit., p. 180. 16 J. Derrida, Forsennare il soggettile, cit., p. 104; a conclusioni simili arriva anche Camille Dumoulié: «Le corps est ce vide central, cette énergie négative qui souffle au poète ou à l’écrivain ses mots et ses phrase […]. Mais le paradoxe est que plus le sujet s’approche de ce néant, comme de sa cource et de son lieu d’énunciation, plus les mots et les paroles qu’il profère acquièrent une densitè corporelle» (C. Dumoulié, Le timbre intraduisible du corps, in Le Corps et ses traductions, sous la direction de C. Dumoulié et M. Riaudel, Éditions Desjonquères, Paris 2008, p. 36). 17 A. Artaud, Il Pesa-Nervi (1925-1927), in Al paese dei Tarahumara e altri scritti, ed. it. a cura di H.J. Maxwell e C. Rugafiori, p. 54. 18 Ivi, p. 55. 19 Ivi, p. 63. 20 Ibidem. 21 Ivi, p. 134. 22 Ibidem. 23 G. Deleuze, Logica del senso, trad. it. di M. de Stefanis, Feltrinelli, Milano 1997, pp. 135-136. 24 «Cosa rimane del pensatore astratto quando dà consigli di saggezza e di distinzione? Allora, parlare sempre della ferita di Bousquet, dell’alcolismo di Fitzgerald e di Lowry, della follia di Nietzsche e di Artaud, rimanendo sempre alla riva? Diventare professionista di tali chiacchiere? Augurarsi soltanto che coloro che furono colpiti non sprofondino troppo? Fare delle ricerche e numeri speciali? Oppure andare di persona a vedere un po’, essere un po’ alcolizzato, un po’ folle, un po’ suicida, un po’ guerrigliero, abbastanza per allungare l’incrinatura, ma non troppo per non approfondirla in modo irrimediabile? Ovunque ci si volti, tutto sembra triste. In verità, come restare alla superficie senza permanere sulla riva? Come salvarsi salvando la superficie e tutta l’organizzazione di superficie, compreso il linguaggio e la vita?» (G. Deleuze, Logica del senso, cit. p. 141). 25 Ivi, p. 141; il testo di Joe Bousquet commentato da Deleuze è Les Capitales ou De Jean Duns Scot à Jean Paulhan, Le cercle du livre, Paris 1955. 26 G. Deleuze, Logica del senso, p. 144. 27 Ibidem. 28 Ivi, p. 144. 29 Per una teoria della singolarità individuale mi permetto di rimandare al mio Figure della singolarità. Adorno, Krakauer, Lacan, Artaud, Bene, Mimesis Edizioni, Milano 2009. 30 Sul tema dell’Evento Unico in Deleuze cfr., in chiave critica, A. Badiou, Deleuze. «Il clamore dell’Essere», trad. it. di D. Tarizzo, Einaudi, Torino 2004; su Deleuze cfr. ora la bella monografia di P. Godani, Deleuze, Carocci editore, Roma 2009. 31 A. Artaud, Le nuove rivelazioni dell’Essere (1937), in Id., Al paese dei Tarahumara ed altri scritti, cit., pp. 101-103. 32 Per un approfondimento dell’interpretazione che qui sostengo rimando al mio Crudeltà ed errore in Antonin Artaud, in L’esperienza limite. L’esperienza del limite. Artaud, Canetti, Benjamin, Pasolini, Schönberg, a cura di V. Cuomo, Aracne, Roma 2007, pp. 43-66. Sul tema del “dolore proprio” in Artaud, cfr. L. Chiesa, Antonin Artaud. Verso un corpo senza organi, ombre corte, Verona 2001, capitolo quinto, Divinità e dolore, pp. 113-141. Sulla questione del corpo artaudiano cfr. anche, in una prospettiva diversa dalla nostra, J.-C. Lévêque, Il “corpo nudo” nei “Quaderni di Rodez” e negli ultimi scritti di Artaud, in Nudità, Annuario Kainos IV, Punto Rosso, Milano 2009, pp. 147-162. 33 Id., Succubi e supplizi, cit., p. 222. 34 Ivi, p. 219. 35 Id., Per farla finita con il giudizio di dio, cit., p. 59. 36 Ivi, p. 69. 37 Sul significato proprio della danse à l’envers vedi ora le chiarificanti argomentazioni di Franco Ruffini in Id., Craig, Grotowski, Artaud. Teatro in stato d’invenzione, Editori Laterza, Roma-Bari 2009, pp. 144-149.

|